近日,由中心袁潇晨助理教授和硕士生杨博等合作的研究论文《Exposure to Extreme Climate Decreases Self-Rated Health Score: Large-Scale Survey Evidence from China》发表于国际权威期刊《Global Environmental Change》。

在全球变暖趋势下,高温热浪将出现频率高、强度大、范围广等特征,成为影响公众健康的主要极端事件类型。一方面,高温下头晕、肌肉痉挛、中暑、虚脱等热生理反应更容易发生,同时也会增加心脑血管疾病、呼吸系统疾病等患病和病情加重的风险,甚至将导致死亡。另一方面,直接暴露于高温环境可能会使人体感受到压力和疲惫感,影响积极情绪的延续,甚至会产生压抑、愤怒、痛苦等心理感受。该研究工作从温度异动程度、持续时间和有效影响范围出发,构建了一套系统的高温暴露指标,基于中山大学社会科学调查中心发布的中国劳动力动态调查(CLDS)微观数据,分析了高温暴露水平对劳动者健康的影响。

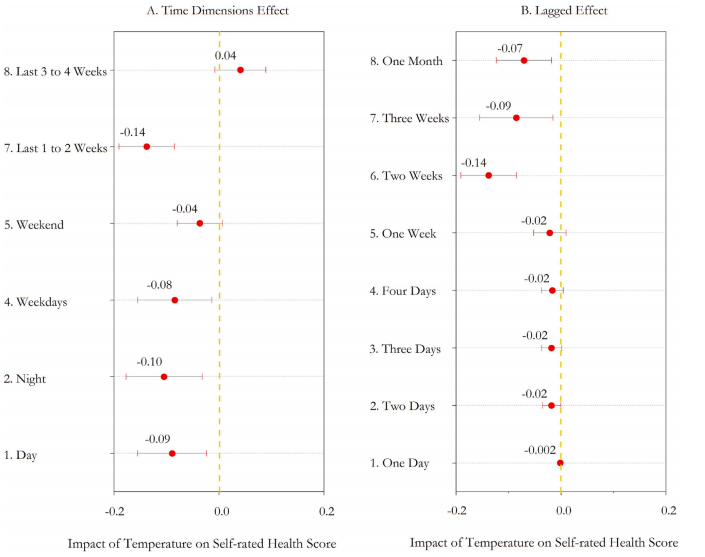

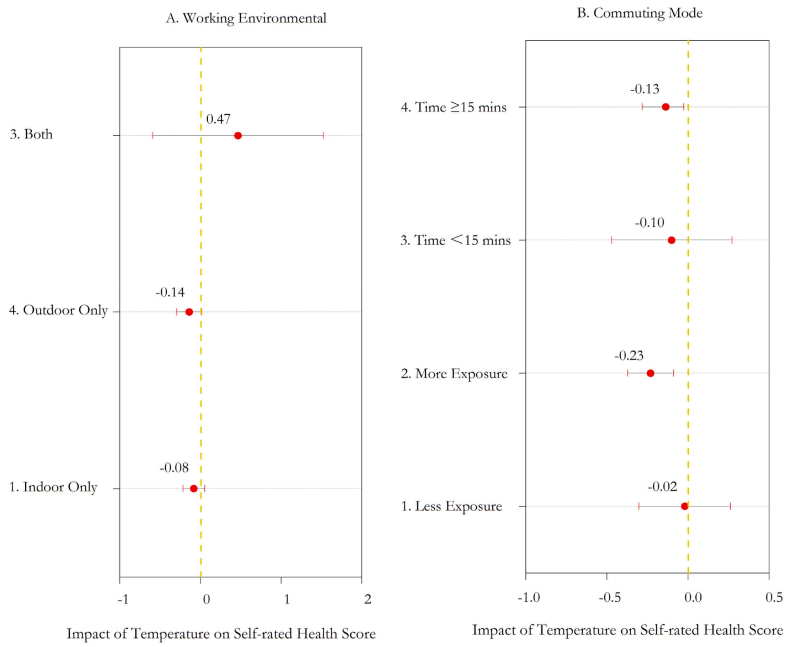

研究结果表明,温度升高和温度异常幅度增大均会对健康造成严重的损害。高温影响与过去两周的累积温度密切相关,且夜晚、工作日的高温暴露将带来更大的风险。此外,研究还发现在通勤与工作中暴露水平更高的劳动者表现出更大的健康影响,男性、老年群体、中低学历人群、农村居民为高温下的脆弱人群。

Heterogeneous Impacts on the Time Dimensions: Time Dimensions Effect (A) and Lagged Effect (B)

Heterogeneous Impacts Due to Exposure: Working Environmental (A) and Commuting Mode (B)

北京科技大学杨志明副教授为该论文第一作者,美国罗德岛大学刘鹏飞副教授为共同通讯作者。该研究工作得到了国家重点研发计划(2016YFA0602603)、国家自然科学基金(72074021)等的支持。

此前,袁潇晨助理教授和硕士生杨博在美国气象学会期刊《Weather Climate & Society》上发表了论文《Impact of Temperature on Physical and Mental Health: Evidence from China》。该研究基于北京大学中国社会科学调查中心发布的 2010-2016 年中国家庭追踪调查(CFPS) 数据,识别了极端温度对身体健康与心理健康的影响,并比较了不同社会人口因素下的异质性效应。研究发现,温度和身心健康自评之间存在倒U型关系,极端低温对人体健康的影响更大。不同分组的异质性分析表明,女性和低收入家庭更容易受到极端低温的影响,而男性、老年人和高收入家庭更容易受到极端高温的影响。

该研究工作得到了国家自然科学基金(71704009,72074021)等的支持。

Yang Z, Yang B, Liu P *, Zhang Y, Hou L, Yuan XC *. Exposure to Extreme Climate Decreases Self-Rated Health Score: Large-Scale Survey Evidence from China, Global Environmental Change. 2022, 74: 102514. (IF= 9.523)

Yang Z, Yang B, Liu P, Zhang Y, Yuan XC *. Impact of Temperature on Physical and Mental Health: Evidence from China. Weather Climate and Society. 2021,13(4):709-727. (IF= 2.746)

原文链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378022000528

https://journals.ametsoc.org/view/journals/wcas/13/4/WCAS-D-21-0038.1.xml?tab_body=pdf